- 주소

- 전라북도 고창군 성내면 양계리 458-7

사적지 사진 상세설명

獎學堂(장학당)

전북 고창군 성내면 양계리 458-7 흥동장학당 앞

흥동장학당 입구에는 흥동장학당기적비, 대한독립운동사적비 외에 3기의 비석이 앞에 있었다.

그 뒤쪽에 있는 흥동장학당기적비와 대한독립운동사적비

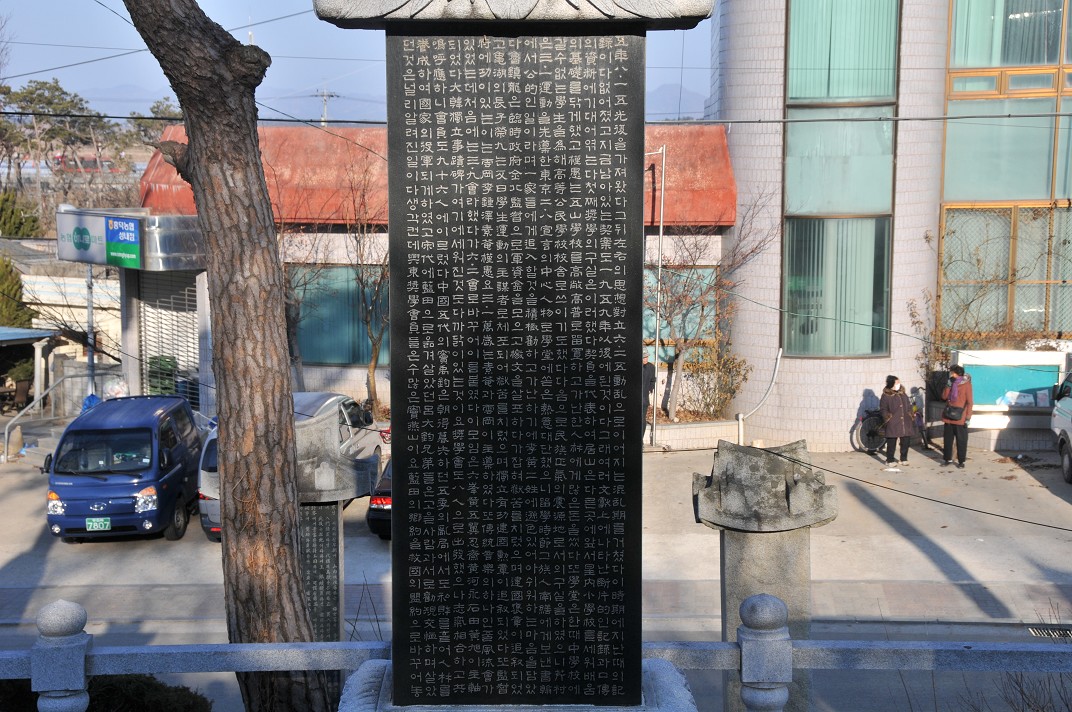

興東獎學堂 紀蹟碑(흥동장학당 기적비)

이곳은 고창군 성내면 양계리 운산자락 458의 7번지 흥동장학당이다. 1931년 세워졌고 1998년 1월 9일 지방문화재 140호로 지정되었다. 흥동이란 성내의 딴이름이니 그전 일동, 이동면이 옛 흥덕현 합동쪽에 있었기에 거기에서 따붙인 이름이나 동국을 흥기한다는 뜻도 지닌 것이다. 왜 흥동장학당이 필요했던가. 조선왕조때에는 숭유정책을 써 학문을 장려했고 지방에는 관학인 향교와 사학인 원우 및 서당이 있어 그 구실을 해왔으나 때에 따라서 개선 발전하지 못했고 일제 강점 이후 이 기능마져 피폐되었기에서다. 이런 상황을 절감하고 많은 사재를 내어 장학계를 발기한 이는 백낙윤, 거산 이순열, 소암 이석열, 노호 황상익, 근촌 백관수, 근우 이휴열, 두은 이갑수, 율파 황준구 제 선진이다. 이에 앞서 근촌은 친상을 당했고 부안 이소사 청련암에서 정양할 때에 고향 친구들이 찾아와 함께 구국과 후진 양성을 위한 뜻을 모은데서 비롯되었으니 1914년의 일이다. 1919년 독립만세를 외쳤고 그뒤 장학당을 세워 민족정신을 고취했으면 1945년

8.15광복을 가져왔다. 그 뒤 좌우의 사상대립, 6.25동란으로 이어지는 혼란기를 거쳤다. 이 시기에 지난 때의 기록이 다 없어졌고 지금 남아있는 계안도 1959년 이후에 된 것이다. 글 여러 문헌상에 나타난 단편적인 기록과 구전의 자료에 기대어 엮는다. 첫째 장학의 구실은 이러했다. 계원을 대표하여 거산은 다른 곳에 앞서 성내 소학교를 세워 배움의 기초를 닦게 했고 근우는 오산학교를 고창고보로 유관하고 가난한 인재에게 많은 돈을 썼다. 또 학당은 한때 중학교에 갈 수 없는 학생을 위해 고등공민학교 교사로 쓰이기도 했다. 다음으로 민족정기의 진원지로서의 구실을 하였으니 근촌은 3.1운동을 선도한 동경 2.8선언의 중심인물로 학당에 쏟은 열의 대단했으니 유학시절 그 족인 남선에게 보낸 서한에서 공적인 일이라며 일가들에게 추입할 것을 적극 권하고 가난하기에 이황 이성에 유색있어 아쉬워하는 마음을 담았다. 노진용은 임시정부 전북 감독으로 군자금을 모으고 격문을 살포하다가 잡혀 옥고를 치렀으며 건국포장이 추서되었다. 또 감독부에 공이 있는 이는 운강 이종택, 소암 권우요 3.1만세는 소암과 운강이 주도하였다. 또 전통음악의 하나인 줄풍류회가 있었는데 처음에는 3.9회라 했다가 6.2회로 바꾸어 이름붙였다. 이 모임은 육봉 황오익 인재 하영석 전황욱이 주축되었다. 대한독립사적비가 여기에 세워진 것도 다 까닭이 있는 것이요. 장학회도 8인으로 출발했으나 지기상합하고 공명호응하니 회원도 96인에 이르렀다. 중국 5대의 보우약은 조득모선하던 오계의 난군에서도 사재를 흩어 인재를 양성하여 국가의 역군되게 하였고 송대에 남전으로 옮겨살았던 여대약 형제들은 고을사람과 서로 권시교휼하며 살았던 것은 널리 알려진 일이다 .생각컨데 흥동장학회원들은 수많은 관연산이요 남전의 향약을 구국의 맹약으로 바꾸어 놓

았다 하리라. 부조의의 그 정신 이어가야 한다고 그 자손 마음 모아 기적비를 세우려 관계 문건 가지고 백장 준기 임형 채남 찾아와 비문을 청하니 어찌 글솜씨 없다고 사양하겠는가 그 대략을 이렇게 간추린다.

1999년 3월 일 문학박사 고흥 유재영 삼가짓고 평해 황방연 삼가쓰다

1999년 3월 일 문학박사 고흥 유재영 삼가짓고 평해 황방연 삼가쓰다

흥동장학당으로 올라가는 길

흥동장학당 | 興東獎學堂

전라북도 문화재 자료 제140호 / 전라북도 고창군 성내면 양계리

이 학당은 백관수(白寬洙)를 비롯한 아흔 여섯분의 장학 회원들이 상해임시정부에 보낼 군자금을 모집하고 후학 양성을 위해 1931년에 지은 것이다. 항일 독립 운동가인 백관수는 한일합방이 되자 전국에서 96명의 회원을 모집하고 흥동 장학회를 조직, 고창의 독립만세 시위를 주도 하였으며 회원들이 낸 자금으로 성내보통학교와 고창고보 설립을 후원 하였다. 일제하 독립운동의 거점으로 활용해 왔던 이 학당은 항일 애국지사들이 넋이 서린 유서 깊은 곳이다.

전라북도 문화재 자료 제140호 / 전라북도 고창군 성내면 양계리

이 학당은 백관수(白寬洙)를 비롯한 아흔 여섯분의 장학 회원들이 상해임시정부에 보낼 군자금을 모집하고 후학 양성을 위해 1931년에 지은 것이다. 항일 독립 운동가인 백관수는 한일합방이 되자 전국에서 96명의 회원을 모집하고 흥동 장학회를 조직, 고창의 독립만세 시위를 주도 하였으며 회원들이 낸 자금으로 성내보통학교와 고창고보 설립을 후원 하였다. 일제하 독립운동의 거점으로 활용해 왔던 이 학당은 항일 애국지사들이 넋이 서린 유서 깊은 곳이다.